前置き

実は、つくしについての記事を執筆するのは、今回が2記事目となります。

私がこのブログを始めた頃から読者になってくださっている方の中には、それを覚えてくださっている方も、いるかもしれません。もちろん、最近読者になってくださった方であっても、過去記事を読んだ事がある方のなかには、気がついた方もいると思います。

前回つくしについて書いた時には、まだまだ文章量が足りなくて、記事公開後時間が経ってから、「つわぶき」について書いた記事と合併させました(その記事へのリンクをはっておくので、お読みくださると嬉しいです。リンクより、当ブログの別ページに飛びます)。

つわぶきについて書いた記事と合併させた記事の最後の方に、私は「いつかつくしも試食してみたい」という旨を書きました。

なかなかつくしを試食する機会に恵まれませんでしたが、2025年春、ついに試食の機会を作る事が出来ました。

今回の記事は、その際のレポートとなっています。

採集まで

実は、これまでも―このブログを始める前も含めます―つくしを試食するチャンスは何度もありました。チャンスというより、毎年春になれば私の自宅の周辺に勝手に生えてくるので、それを採って料理すれば良いだけの事でした。

しかし、私の引っ込み思案な性格が「本やネットには食べられると書いてあるけれど、実は美味しくないのでは」とか「つくしに酷似した毒草があるのでは」とか「除草剤などに汚染されているのでは」という思いにさせ、採集と試食をする勇気がありませんでした。

そしてもう一つ、その辺に生えているからと採集すると、場合によっては窃盗罪や不法侵入罪などに問われて、犯罪者になってしまう可能性がある事も、試食をためらう要因になっていました。

そこで今回、もう一度様々な方面から山菜や野草の採集について調べ直して、つくしだけでなく、色々な山菜や野草の採集と試食にチャレンジしてみる事にしました。

とはいうものの、自分自身の性格はなかなか変えられません。2025年春を迎えても、つくしの採集をする勇気が持てませんでした。

しかし、私自身のもう一つの面が私を救います。私は意外と大ざっぱな面もある人間なのです。大ざっぱな私が、「とりあえず採集してみよう。恐らくマズい事態にはならないだろう」と言い始め、いつの間にか、3本のつくしを採集していた私がいました・・・。みんなで育てて、みんなで食べる【シェア畑】

![]()

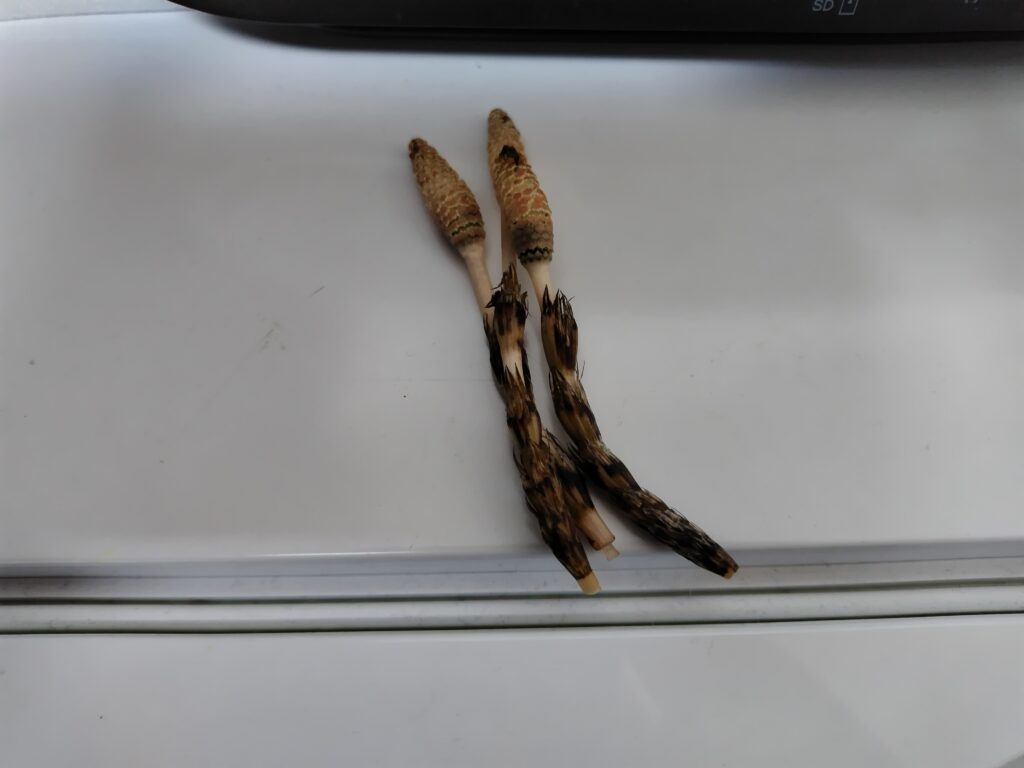

もう頭は開いていましたが

私がつくしを採集したのは、4月も終わる頃でした。私は北海道に住んでいますが、いかに北海道といえど、平地はかなり春が進んでいます。ふきのとうはとう立ちし、ふきだって生えています(その多くは食用に適さない赤ふきです)。

ふきのとうやふきがそのような状態ですから、つくしももう頭が開いてしまっています。基本的につくしは頭が開く前に楽しむものです。

しかし、ネットで諸先輩が教えてくださっている情報を調べてみると、頭が開いたつくしはつくしで、苦みが少なくなっていて、人によっては頭が開いているものの方が楽しめるとの事。

という事で、下処理を始めました。

下処理の仕方

水洗いしながら、頭部の胞子を取り除く

一応、胞子も食して問題ありませんが、苦みがあるのと見た目の関係から、取り除いた方が良い事が多いです。

茎のはかまを取り除く

はかまは加熱してもやわらかくならず、むしろ食感を損ないます。なかなか面倒な作業―つくしが手に入れやすい食材でありながら、案外食されないのは、この工程が面倒なのも理由の一つです―な上、茎が折れそうになりますが、外せない工程なので、粘り強く取り組みましょう。

より苦みを抑えたいのであれば、水に一晩つける

たくさんのつくしを料理するのであれば、ここで水に一晩つけましょう。寝る時間である夜にそれをするのは難しいですが、余裕があるのであれば、途中で水を何回か換えます。

ちなみに、料理するつくしが少量である時や、苦みが強くても良い場合は、この工程は省いても良いです。

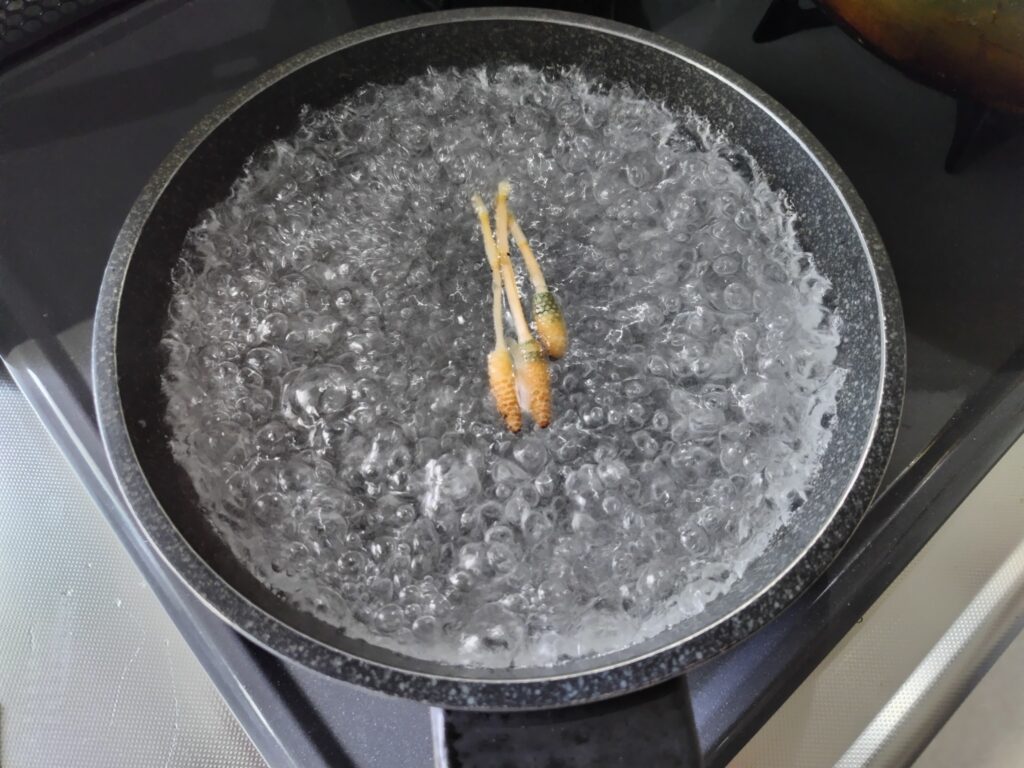

沸騰したお湯に塩を少し振って、つくしを茹でる

2~3分茹でると良い場合が多いです。

水にとって冷ます

おひたしで食べるのであれば、ここで食べる事が出来ます。他の料理に使いたいのであれば、ようやくここからつくし料理スタートです。

試食と感想

私は今回、おひたしで食べてみました。茹で上げてもそこまで見た目に変化はありませんでした。しかし、私の下処理の仕方が悪かったのか、黒っぽい胞子が残ってしまっていて、見た目はあまり良くありませんでした。

そのような中で、私はまず何も調味料などをつけずに口に運んで食べてみましたが、これは上手い言葉が見つからないのですが、つくしという食材は、そのままおひたしで食すよりも、炊き込みご飯や卵とじなどにして活きる食材に感じました。つくしという存在単体よりも、他の食材と組み合わせる事で、輝く存在な気がしました。

塩を振って食べてみた事で、私のその感覚はますます強くなりました。つくしは、食事における、縁の下の力持ちとか、名脇役的存在になり得ると思いました。もっというと、「味の素」的なのかもしれません。

ブログで青果などについて情報発信をしているものとして、貴重な機会になりました。みんなで育てて、みんなで食べる【シェア畑】

![]()

参考文献

書籍

・白鳥早奈英、板木利隆監修 株式会社高橋書店発行「もっとからだにおいしい 野菜の便利帳」2020年7月10日 81、84頁

インターネット