ネギとは

ネギとは、ユリ科ネギ属に属する野菜(葉茎菜類)です。玉ねぎと区別するために、「長ネギ」と呼ぶこともあります。本来の旬は秋から冬にかけてですが、栽培技術の向上などで、年間を通して楽しむ事が出来ます。

「ネギ」という名の由来

かつてネギは「き(葱)」と、呼ばれていました。「葱(ネギ)」という漢字を「ネギ」ではなく「き」と一文字だけで読んでいたのです。この「き」は関東では冬枯れし、地中の白い部分を食用としました。「き」の地中に埋まっている部分を指して「根(ね)の葱(き)」と呼ぶようになり、それが今では「葱(ねぎ)」と呼ばれるようになりました。

![]()

簡単な歴史

原産地は中国西部またはシベリアとされています。紀元前にはすでに中国で栽培されていました。日本に伝来した時期ははっきりとはわかっていませんが、奈良時代には伝来していた可能性が極めて高いとされています。

771年には関西で九条ネギの原種が栽培され始めるなど、古い時代から日本人に親しまれてきました。近年になっても日本において重要な野菜として扱われ、1960年にはネギのフリーズドライ製品が商品化され、カップ麺の「かやく」として使われ始めます。1996年にはネギとニラの雑種である「なかみどり」が開発され、進化をみせるほか、2021年には埼玉県深谷市で地域通貨の単位に「ネギー」という名が充てられるなど、生活に深く根づいている野菜です。

「ねぎま」の由来

現在、「ねぎま」と聞くと、多くの方は「焼き鳥」を思い浮かべると思います。しかし最初は別のものをねぎまと呼んでいました。天保年間(1804~1845)頃、しょうゆ漬けの保存に向かない、マグロのトロ部分をネギと一緒に鍋にした鍋が大人気になり、それを「ねぎま鍋」と呼びました。しかし、第二次世界大戦終戦後のマグロの高騰によりねぎま鍋は廃れ、代わりに焼き鳥の、肉とネギを一緒に串にしたものをねぎまと呼ぶようになりました。

良品の見分け方

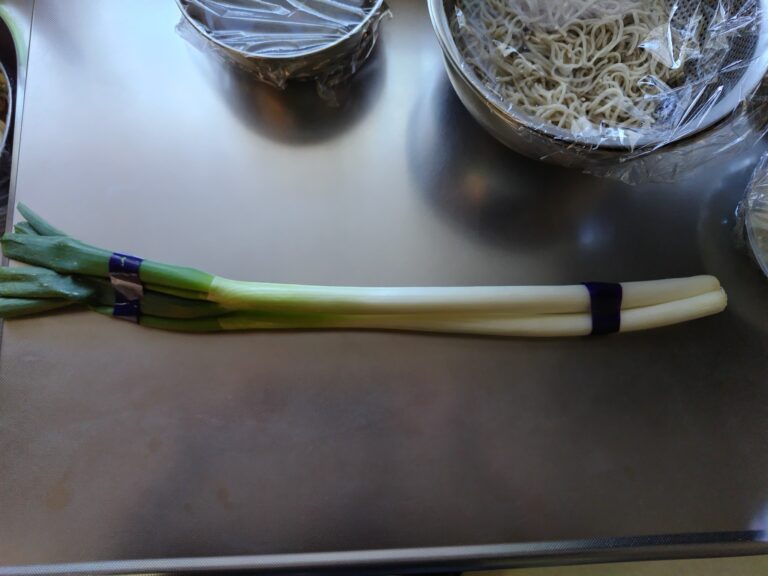

見分け方

※ここで紹介する特徴を持つネギを選ぶと、良品に出会える可能性が高くなります。

・白い部分と緑色の部分の境目がはっきりとしているもの

・太さが均一で真っ直ぐなもの

・ハリとツヤがあるもの

ここでアドバイス

スーパーマーケットや青果店などで売られているネギのなかには、ネバネバした液体が付着しているものが時々あります。ネバネバしているという事で、気持ち悪さを感じて購入を止めてしまうかもしれませんが、むしろ購入した方が正解という事が多いです。

ネバネバの正体は「フルクタン」という糖の一種で、ネバネバの量が多いほど、甘みがあるネギという事が多いからです。確かにネバネバしているのは嫌かもしれませんが、そのようなネギにこそ、福があるかもしれません。

![]()

保存方法

常温の場合

土つきのネギは、新聞紙に包んで冷暗所に保存しましょう。下手に根を落としたものや、外皮をむいたものよりも、長く保存出来ます。

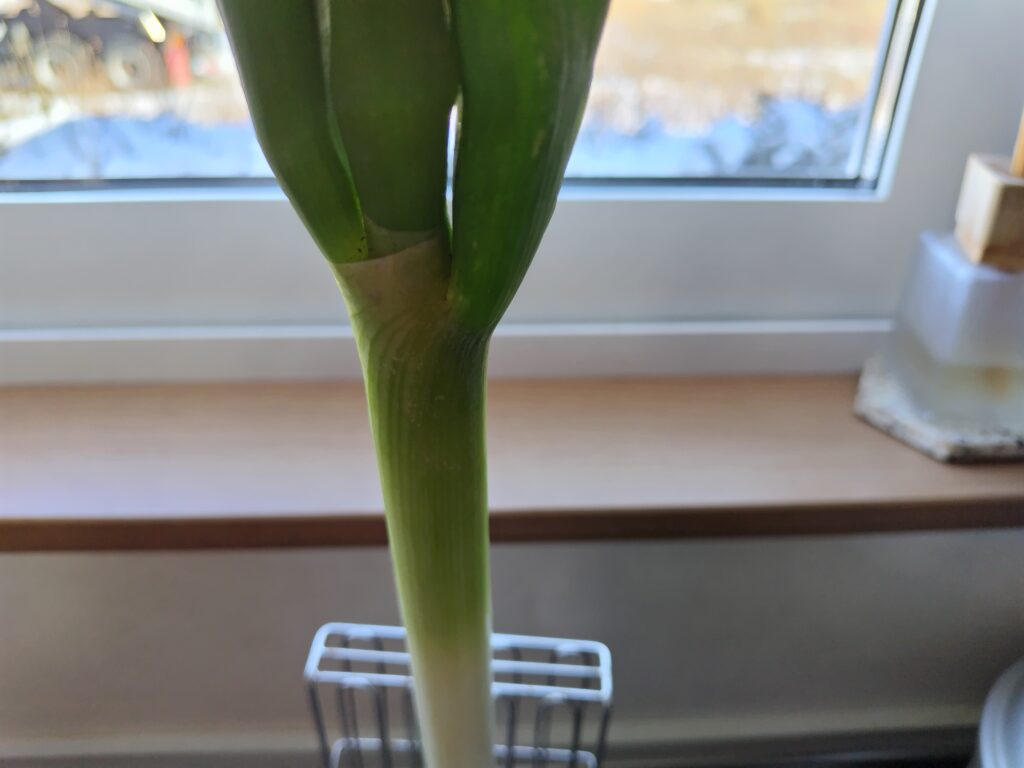

冷蔵の場合

半分または三分の一にカットします。ペーパータオルまたはポリ袋に包み、カットした牛乳パックやペットボトルなどを上手く利用して、冷蔵庫の冷蔵室に立てて保存します。これで約1週間保存出来る事もあります。ペーパータオルの代わりに湿らせた新聞紙を使っても良いです。湿らせた新聞紙を使う場合は、腐りなどがないか、時々確認して保存しましょう。

冷凍の場合

良く洗って、水気をしっかりと切ります。好みの大きさにカットして(おすすめはみじん切りか小口切り)、冷凍用保存袋に入れて、冷凍室で保存します。この方法で、約1か月保存出来る事もあります。

![]()

栄養素

ネギは、特に多量の栄養素を含んでいるわけではありません。しかし、少量ながらも、ビタミンC、K、カロテン、カルシウムが含まれています。ビタミンCは白い部分に、ビタミンK、カロテン、カルシウムは緑色の部分に良く含まれます。以下ではそれぞれ解説します。

ビタミンC

肌の美しさや健康を保つコラーゲンの生成に関わります。美肌作りには欠かせません。また、抗酸化作用があり、がんや動脈硬化予防につながります。また、白血球の働きを高め、風邪などの感染症予防にも役立ちます。

ビタミンK

血液の凝固作用があり、何らかの理由で出血してしまった時に、止血するのに役立ちます。また、骨の成長促進にも貢献するビタミンです。

カロテン

体内でビタミンAに変わります。カロテン類の代表は、お聞きした事がある方も多いと思いますが、β-カロテンです。目の健康に強く関わり、不足は視覚障害や夜盲症を引き起こしてしまう事があります。皮膚や粘膜の健康を維持するのにも役立ち、抗酸化作用もあります。

カルシウム

体内に最も多く存在するミネラルです。骨や歯の材料になる他、身体の生理機能を保ち、心臓の鼓動や筋肉、神経の活動、ホルモンの分泌や細胞の分裂を上手く行う事にも貢献します。

その他

ネギに含まれる成分の一つに、「硫化アリル」があります。はっきりとした結論は出されていませんが、硫化アリルにはビタミンB₁の吸収を助ける可能性が指摘されています(ビタミンB₁の吸収を助ける事が事実であれば、疲労回復などに役立つ可能性があります)。

![]()

健康に良い組み合わせ

※ここで紹介する以外にも、健康に良い組み合わせ(食べ合わせ)はあります。

きくらげと組み合わせると

血中コレステロール値低下などにつながる事があります。

梅干しと組み合わせると

風邪の予防と治療などに役立つ事があります。

玉ねぎと組み合わせると

血液をサラサラにするなどの効果が期待出来ます。なお、玉ねぎについては以下の記事を参考にして下さると嬉しいです(リンクより当ブログの別記事に飛びます)。

ぜんまいと組み合わせると

便秘防止などにつながる事があります。

品種(一部)

根深ネギ

土を寄せて育てる事が多いです。土を寄せる事で、白い部分(葉鞘部)を長くします。いわゆる白ネギ、長ネギと呼ばれるものは、これが多いです。

リーキ

西洋種のネギです。ポロネギとも呼ばれます。グラタンや煮込みにすると美味しいです。ちなみに、緑黄色野菜扱いされます。

小ネギ

万能ねぎとも呼ばれます。葉ネギを若採りしたものです。やわらかくて色が美しく、緑黄色野菜扱いされます。

![]()

参考文献

・竹下大学著 株式会社エクスナレッジ発行「野菜と果物 すごい品種図鑑(初版)」2022年7月12日 90~95頁

・青葉高著 株式会社八坂書房発行「日本の野菜文化史事典(初版)」2013年9月25日 282~289頁

・板木利隆監修 株式会社高橋書店発行「からだにおいしい 野菜の便利帳」2021年11月15日 116~117頁

・白鳥早奈英、板木利隆監修 株式会社高橋書店発行「もっとからだにおいしい 野菜の便利帳」2020年7月10日 106~107頁

・青髪のテツ著、ムラセセラマンガ 株式会社Gakken発行「マンガでわかる やさいのトリセツ 野菜のプロが教える選び方・保存法・無駄なくおいしく食べるコツ(初版)」2023年7月11日 217頁

・川端理香監修 株式会社宝島社発行「毎日使える! 野菜の教科書」2017年6月2日 88~89頁

・足立香代子監修、kirishima・サイドランチマンガ 株式会社池田書店発行「マンガでわかる栄養学」2021年12月20日 94~97,102~103、106~108、120~121頁