この記事で、れんこんの保存方法などを学べます。また、コラムも読めます

最新情報と追記

2025年10月28日

茨城県土浦市で行われている、れんこん料理の取り組みに関するウェブサイトへのリンクを追加しました。

私もリンク先の記事を読みましたが、どの料理もとても美味しそうでした。

また、当ブログ内のリンクも更新して、より利便性を高めました。

料理関係

れんこんとは

れんこんとは、スイレン科ハス属に属する野菜(根菜類)です。原産地は、中国とする説、インドとする説などがあります。日本における旬は11~3月の秋から冬にかけてという事が多いです。

穴が開いている事から、「先の見通しがきく」縁起物扱いされる事が多く、日本で古くからあるイベントで、料理として出される事もあります。

簡単な歴史

れんこんは、蓮(はす)という植物の地下茎が肥大したものを指します。蓮は古来、仏教との関わりが強く、最初は観賞用の植物として扱われました。

その後、種子や葉、そして地下茎(もちろん、れんこんの事です)を食用とするための栽培も始まりました。少なくとも江戸時代には、食用として重要視される植物として扱われ始めました。

れんこんの近況

現在、日本においてれんこんは、中国種と在来種に大別されています。市販の多くは中国種で、れんこんそのものが大きく、節の間が短く、肉は厚くて歯切れが良いのが特徴です。

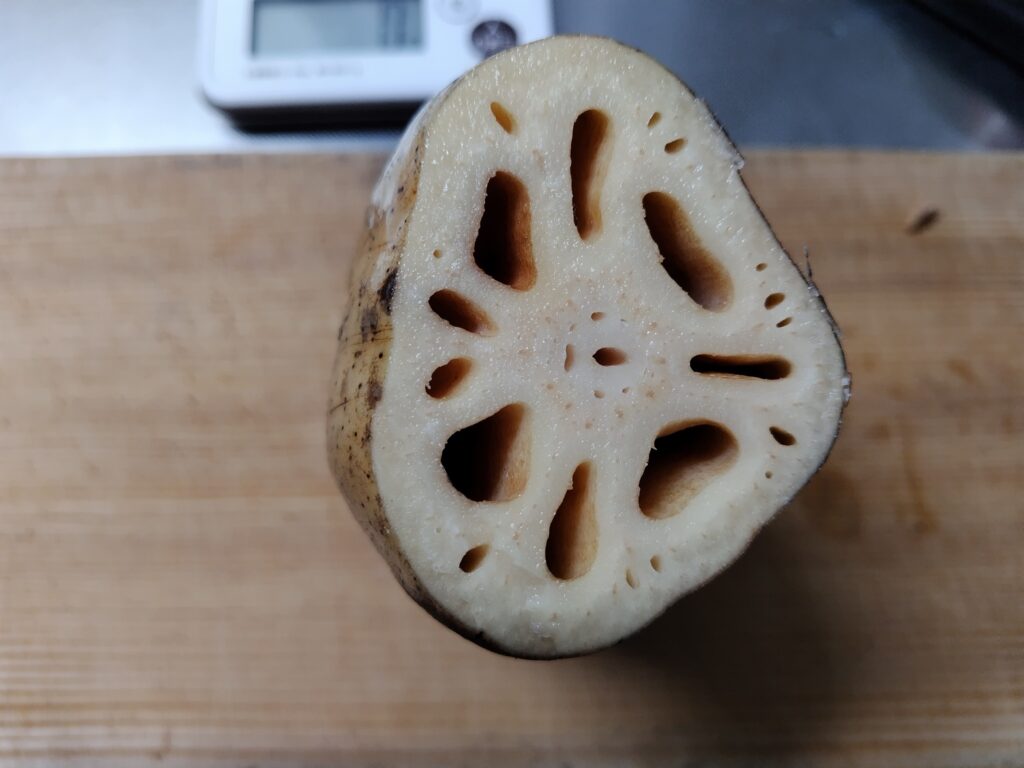

良品の見分け方

※ここに挙げた特徴を持つれんこんを選ぶと、良品に出会える可能性が高くなります。

※色むらがあるもの、傷があるもの、白すぎるものは避けた方が良い事が多いです。

・穴が揃っているもの

・切り口や穴の中に変色がないもの

・ずっしりと重いもの

・形がずんぐりと丸いもの

保存方法

常温の場合

気温が低い時かつ、節つきのものは、常温保存出来ます。湿らせた新聞紙で包んで冷暗所に保存しましょう。

冷蔵の場合

丸のままの場合は、湿らせた新聞紙で包み、ポリ袋に入れて冷蔵室に保存します。この場合、1週間程度保存出来る事もあります。

カットしたものは、ラップで包んで保存しましょう。この場合はなるべく早く、使い切ってください。

冷凍の場合

生のまま冷凍する場合

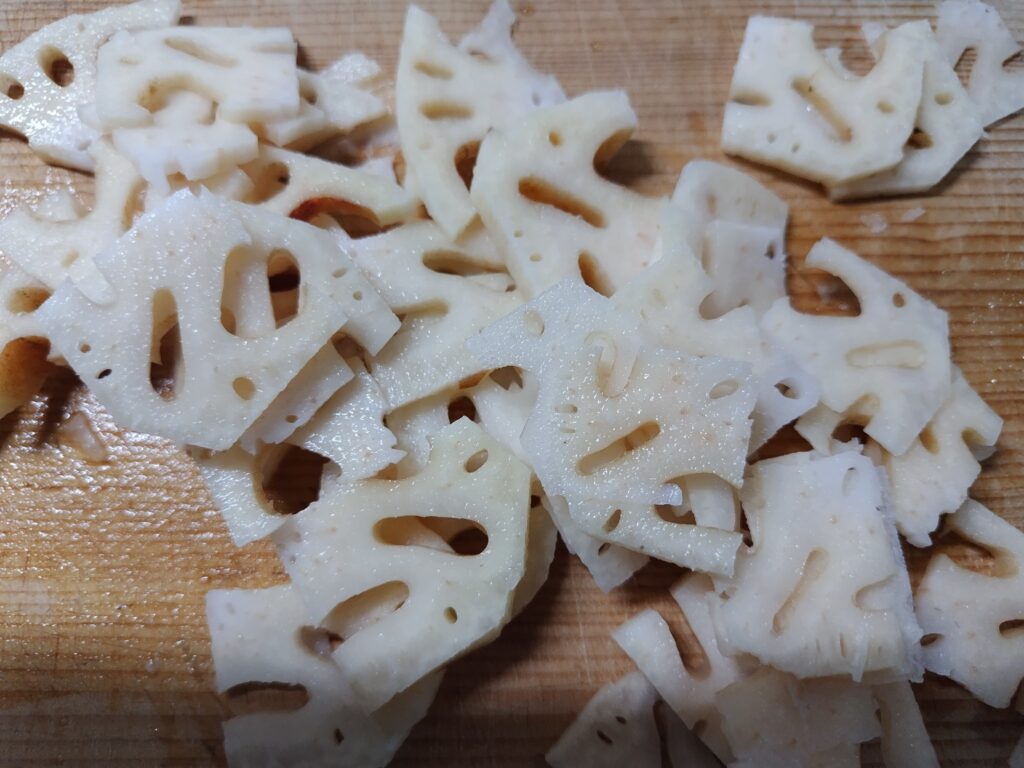

皮をむき、好みの大きさにカットします。冷凍用保存袋に入れて、冷凍室で保存してください。この場合、1か月程度保存出来る事もあります。

茹でてから保存する場合

5~6mm幅にスライスし、アクを抜いたら、固めに茹でます。その後、冷凍庫が壊れる事がない温度まで冷めたら、冷凍用保存袋に入れて、冷凍室に保存します。

私が実際に試したわけではありませんが、この方法の場合も、1か月程度保存出来ると思われます。

コラム―アク抜きテクニック

れんこんは一応、アク抜きをしなくても食べる事が出来ます。しかしその場合、料理途中にれんこんが黒ずんでしまう事もあります。

料理の見た目の出来栄えの事も考えると、やはりアク抜きすべきといえますが、ここでテクニックがあります。

シャキシャキとした食感にしたい場合は、酢水につけて、アク抜きをします。ほっくりとした食感にしたいのであれば、水につけましょう。

アク抜きの時間は、酢水につける場合も水につける場合も、5分程度つければ十分である事が多いです。ぜひ試してみてください。

栄養素

れんこんからは、以下の栄養素を補給出来る事があります。

ビタミンC

抗酸化作用があり、がんや動脈硬化予防などに貢献します。コラーゲンの生成に関わり、美肌作りに欠かせません。また、風邪などの感染症予防にも役立ちます。

パントテン酸

たんぱく質、脂質、糖質の三大栄養素の代謝に関わる他、HDL(善玉)コレステロールの合成を助けます。

カリウム

体内の細胞の浸透圧を調節します。体内の余分なナトリウムを体外に排出してくれる効果があるので、高血圧や脳卒中の予防に役立ちます。

またカリウムは、筋肉の収縮や正常な神経の情報伝達にも関わるので、不足すると、不整脈やけいれんなどを引き起こしてしまう事があります。

その他

皮や節に多く含まれる、ポリフェノールの一つである「タンニン」は、老化の抑制やがんの予防に有効である可能性が指摘されています。

![]()

健康に良い組み合わせ

※ここで紹介する以外にも、健康に良い組み合わせ(食べ合わせ)はあります。

レバーと組み合わせると

造血作用による貧血防止などに役立つ事があります。

カブと組み合わせると

胃腸の働きを良くする事があります。なお、カブについて私が詳しく執筆した記事があるので、リンクよりお読み下さると嬉しいです。

チンゲン菜と組み合わせると

がん予防などにつながる事があります。

なお、チンゲン菜については、以下のリンクを参考にしてくださると嬉しいです(当ブログの別ページに飛びます)。

こんにゃくと組み合わせると

血中コレステロール値低下などに役立つ事があります。

品種(一部)

加賀れんこん

でんぷん質が多く、もちもちとした食感です。「はす蒸し」が名物です。

岩国れんこん

山口県岩国市で生産されています。太くて大きく、粘りが強いです。このれんこんの大きな特徴として、穴が通常よりも1つ多い、9つ開いているというものがあります。

コラムその2―皮が赤い⁉

れんこんは、白すぎない程度に、まあまあきれいな白色をしていると良品である事が多いです。「クリーム色」といえる感じの白色、それが良いといえます。

しかし、特にこれは秋に採れたれんこんに見られる事が多いのですが、皮が赤褐色になっている事があります。

この赤褐色の事は「赤ブシ」と呼ぶ事があります。赤ブシがあるのは、れんこんが酸素をはきだしているためです。つまり、赤ブシがあるれんこんは、生きているのです。

赤褐色をしていると、思わずたじろいてしまいますが、基本的には食べても問題ないので、安心してください。

![]()

参考文献

書籍

・青葉高著 株式会社八坂書房発行「日本の野菜文化史事典(初版)」2013年9月25日 389~392頁

・白鳥早奈英、板木利隆監修 株式会社高橋書店発行「もっとからだにおいしい 野菜の便利帳」2020年7月10日 63頁

・青髪のテツ著、ムラセセラマンガ 株式会社Gakken発行「マンガでわかる やさいのトリセツ 野菜のプロが教える選び方・保存法・無駄なくおいしく食べるコツ(初版)」2023年7月11日 206頁

・川端理香監修 株式会社宝島社発行「毎日使える! 野菜の教科書」2017年6月2日 58頁

・吉田企世子監修 株式会社エクスナレッジ発行「春夏秋冬おいしいクスリ 旬の野菜の栄養事典最新版(初版)」2016年5月23日 191、239~264頁